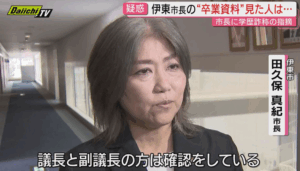

2025年5月、静岡県伊東市の市長選で初当選を果たした田久保真紀氏。彼女の勝利は新しい風を感じさせ、市政刷新を期待する声も多く上がっていました。

しかし、その直後から市政を揺るがす学歴詐称疑惑が持ち上がり、7月1日には本人が記者会見を開き、「東洋大学から除籍されていたことが判明した」と明らかにしました。

このニュースは地域のみならず、全国的に注目を集めています。今回は、彼女の発言内容、告発文の存在、大学時代の同級生の証言、公職選挙法との関係など、問題の全体像を詳しく掘り下げていきます。

■ 田久保真紀市長とは?経歴と初当選まで

まずは、田久保真紀市長の基本的なプロフィールを確認しておきましょう。

-

名前:田久保 真紀(たくぼ まき)

-

年齢:40代(詳細な生年月日は非公開)

-

出身地:静岡県伊東市

-

経歴:一時期、民間企業勤務を経て政治活動へ転身

-

学歴(選挙時公表):東洋大学卒業(とされていた)

市長選では現職を破り、清新なイメージと「市民目線の市政」を掲げて多くの支持を集め、見事初当選を果たしました。

■ 告発文の出現:市議会に届いた“爆弾”

当選直後の5月下旬、伊東市議会の全議員に差出人不明の告発文が届いたことから事態が急展開を迎えます。

告発文の内容は以下のようなものでした。

「田久保真紀氏は東洋大学を卒業していない。卒業証書は偽造されている疑いがあり、学歴詐称ではないか。」

この文書の真偽は当初は不明で、「怪文書」とも扱われましたが、市議会の一部議員はこれを重く受け止め、6月の市議会で正式に質疑を行いました。

■ 市議会での追及と市長の曖昧な対応

6月の伊東市議会では、市議から「東洋大学卒業は事実か?」という直接的な質問が田久保市長に対して投げかけられました。

しかし、彼女の回答は次のように歯切れの悪いものでした。

「怪文書に基づく質問には応じかねる。明確な証拠がない以上、対応する必要はないと判断している。」

この回答に対して市民や市議会関係者の間からは、「真実を明らかにすべきだ」との声が高まり、彼女の説明責任が問われることになったのです。

■ 会見で“除籍”を認める衝撃の展開

そして迎えた7月1日午前11時。伊東市役所で開かれた記者会見で、田久保市長は以下のように述べ、疑惑を事実上認めました。

「私自身の調査と確認の結果、東洋大学から卒業した事実は確認できませんでした。最終的に、大学側より除籍であることが判明しました。」

この一言が報道各社に速報で流れると、全国的に大きな波紋を呼びました。

■ 同級生が証言「彼女は3年で来なくなった」

さらに追い打ちをかけるように、田久保市長の東洋大学時代の同級生がSNSや報道各社のインタビューに応じ、以下のような証言をしています。

「真紀さんは3年生の頃からほとんど授業に来なくなった。何かトラブルがあったと聞いていたが、そのまま退学したと思っていた。卒業したとは聞いていない。」

このように、内部事情を知る人物の証言も疑惑を補強する材料となっており、世論の信頼は日に日に薄れていっています。

■ 公職選挙法には抵触しない?本人の主張

会見の中で田久保市長は、「公職選挙法違反には当たらない」と繰り返し強調しました。

「私は選挙公報や選挙ポスターで『東洋大学卒業』とは一切書いていません。学歴詐称にはならないと理解しています。」

確かに、公職選挙法上、虚偽の学歴を明記していなければ処罰対象にはなりません。しかし、「卒業」とする情報が事前に市政広報やメディア取材などに掲載されていたことが確認されれば、有権者への誤解を招く行為として倫理的な問題を免れません。

■ 市民の声:「だまされた」「誠実さがない」

伊東市民からは以下のような声が寄せられています。

-

「新しい市長に期待していたのに、本当に残念です」

-

「卒業していないならそう言えばいいだけなのに、なんで隠すのか」

-

「経歴ではなく姿勢の問題。嘘をついたことが問題だ」

このように、**市民が問題視しているのは「除籍の事実」よりも「説明責任を果たさなかったこと」**です。

■ 今後の展開と辞任の可能性は?

田久保市長は今のところ辞任の意思は見せていません。しかし、以下のような複数の要因から、今後の進退に注目が集まっています。

-

市議会での不信任案提出の可能性

-

市民団体による辞任要求の署名活動

-

他の市政関係者による内部告発の増加

加えて、告発文の差出人や“卒業証書”の信憑性を巡ってさらなる報道がなされる可能性もあり、事態は流動的です。

■ まとめ:政治家の資質とは何か

今回の問題は単なる「学歴」の話ではなく、政治家としての誠実さや説明責任を果たせるかどうかが問われています。

学歴がどうであれ、市民の代表として市政を担う立場であれば、常に透明性と信頼性が求められます。それを自ら損なった形になった田久保市長には、今後どのような判断を下すのか注視が必要です。

コメント